HISTOIRE 7

La mise en production

L'usine Austin sous la bannière BMC se mit alors au travail dès le lendemain et Gerry Coker dut créer en toute hâte un nouveau logo intégrant le nom "Austin" et le faire installer sur le véhicule avant la fin du salon. Il n'y eut jamais d'autres accords que cette poignée de mains entre Donald Healey et Leonard Lord, le nouveau patron de BMC.

En ce qui concerne la carrosserie, Donald Healey qui s'était préparé à livrer environ une vingtaine de véhicules par semaine, doit revoir le rythme de production afin d'honorer ses commandes. Avec une prévision revue à 100 véhicules / semaine, il faut également trouver un autre carrossier que Tickford. Il se tourne alors vers le fabriquant automobile Jensen qui malheureusement, n'est pas en mesure de démarrer une production optimisée avant juin ou juillet 1953, alors que nous ne sommes qu'en octobre 1952.

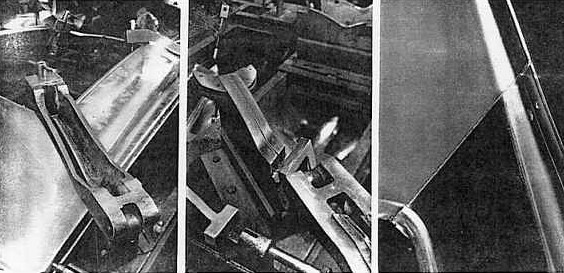

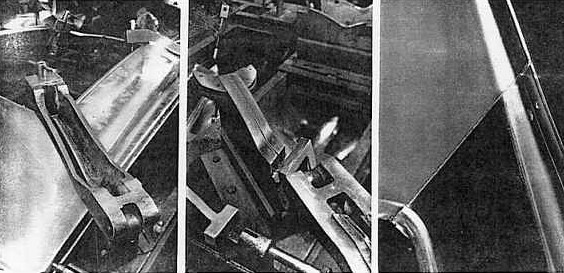

La firme Jensen se fera sermoner à plusieurs reprises par Geoffrey Healey lors de la réalisation des premières voitures, à cause de sa fâcheuse tendance à "prendre des raccourcis" dans la fabrication de la carrosserie, n'hésitant pas à utiliser du bois au lieu de l'acier pour la réalisation de profils structurels, ainsi qu'une fâcheuse tendance à "interpréter" les tolérances.

Du coté de chez Austin, le délai d'adaptation des chaînes de montage oblige Donald Healey à réaliser dans son atelier de Warwick, 20 voitures qui serviront d'échantillons et de véhicules pour un programme de compétition. La production en série dans les usines de Longbridge sera effective en mai 1953. Il faudra réaliser environ 500 véhicules avant que les défauts soient gommés.

Certains se demandent pour quelle raison les ailes, les portes, le capot et le coffre de ces véhicules sont en acier alors que le reste de la carrosserie est en aluminium. La raison est que lors des premières expéditions de véhicules à destination des Etats-Unis, DMH constata que certains de ces véhicules étaient endommagés par les dockers. Les parties les plus exposées ont donc été remplacées par de l'acier. Les 200 premières voitures seront toutefois réalisées intégralement en aluminium.

En janvier 1953, DMH en expédie six exemplaires aux Etats-Unis pour en faire la promotion. Une autre partie sera quant à elle destinée à la presse spécialisée et aux présentations dans les divers salons d'Europe où, comme il l'avait prévu, le succès fut là aussi, au rendez-vous.

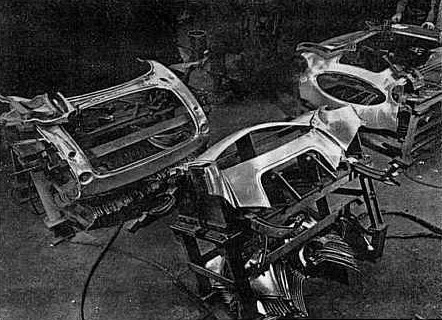

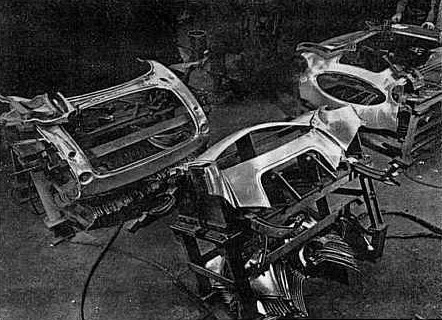

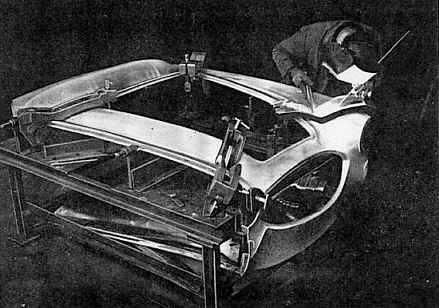

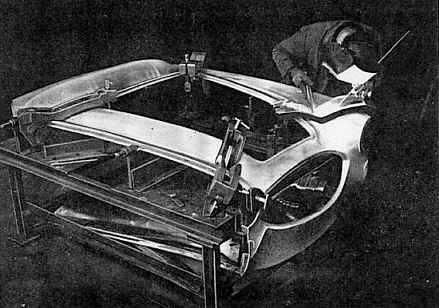

Fabrication des éléments de carrosserie en aluminium à l'usine Jensen (100/6, MK II, MK III) c.p.agr.

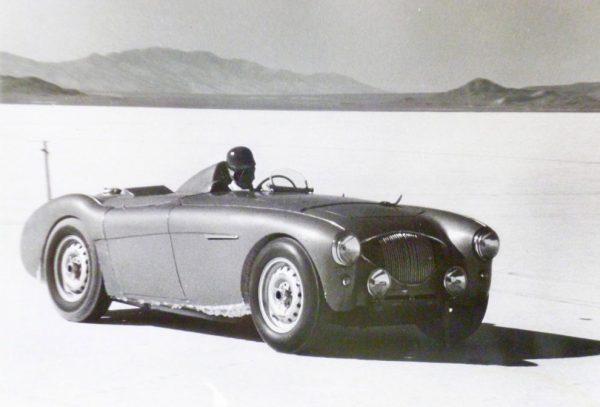

Austin-Healey 100 S (Clas Arleskär) c.p.agr.

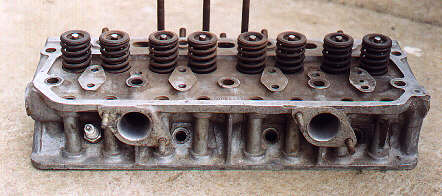

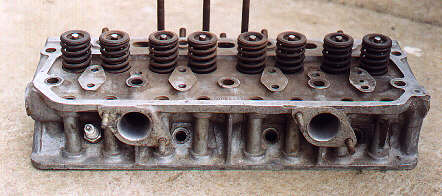

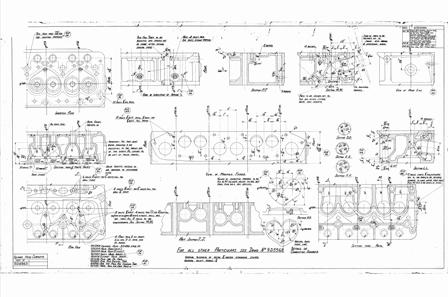

Culasse Weslake "Dualflow" en aluminium

(Joe Jarick / Steve Pike) c.p.agr.

Plan (pdf)

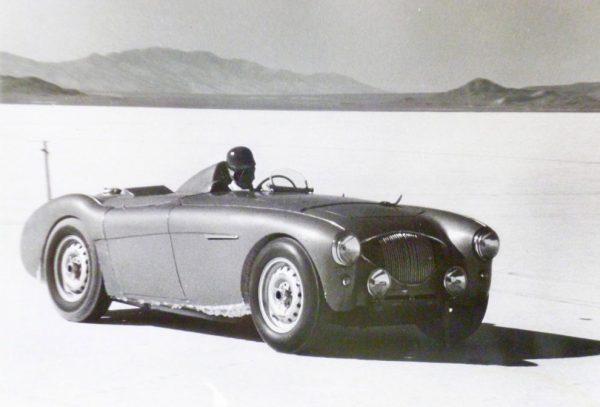

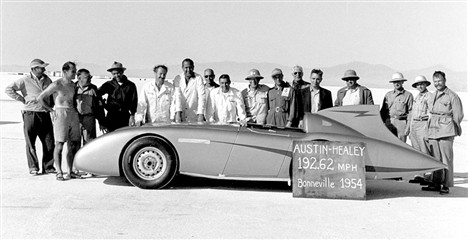

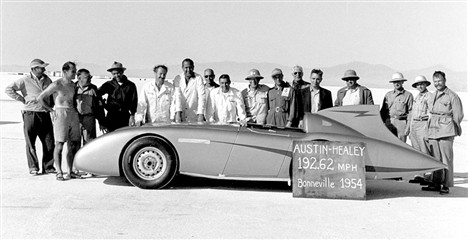

Le 22 août 1954, l'Austin-Healey 100, équipée d'une carrosserie Streamliner et d'un moteur basé sur l'Austin-Healey 100S avec un turbocompresseur Shorrock, atteint une vitesse impressionnante de 192,62 mph (309,92 km/h). Sur la photo historique, Geoffrey Healey se tient tout à droite. c.p.agr.

Austin-Healey 100 S, (Sebring) (2 places), développée de 1953 à 1954 et distribuée de février à novembre 1955

Sous la pression des distributeurs américains qui réclament une version plus musclée destinée à une clientèle sélectionnée, DMH établi un cahier des charges basé sur ses retours d'expériences vécues en courses, de 1953 à 1954.

Version de course de la "100" avec moteur optimisé, carrosserie allégée et redessinée. Moteur Austin 4 cylindres à soupapes en tête avec poussoirs, 2650 cm³, deux carburateurs S.U. jumelés 1" 3/4 (HS6), 132 b.h.p. à 4700 tr/min, boîte de vitesses à 4 rapports, poids 16 ¾ q. (~ 750 kg )

Culasse Weslake en aluminium, carrosserie tout alu réalisée par l'usine Jensen selon les instructions de Gerry Coker, la 100S est la première Austin-Healey équipée de freins à disques avant et arrière, estampillés Dunlop. Geoffrey Healey regrettera plus tard ce choix fait au détriment de Girling, après avoir rencontré des problèmes avec le matériel Dunlop. La boite à vitesses quant à elle comprend quatre rapports, sans overdrive. Un saute-vent ou un pare-brise bas en Perspex, remplace avantageusement le pare-brise d'origine, bien que sur certains modèles le pare-brise classique fut conservé. Des persiennes viennent ajourer le capot moteur afin d'améliorer le refroidissement moteur.

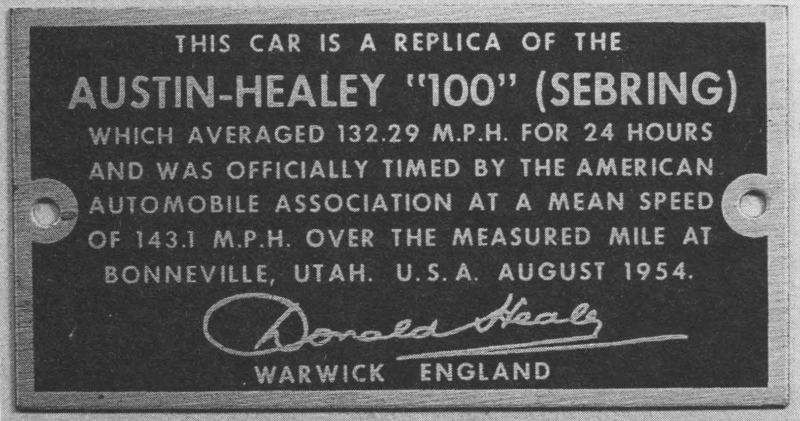

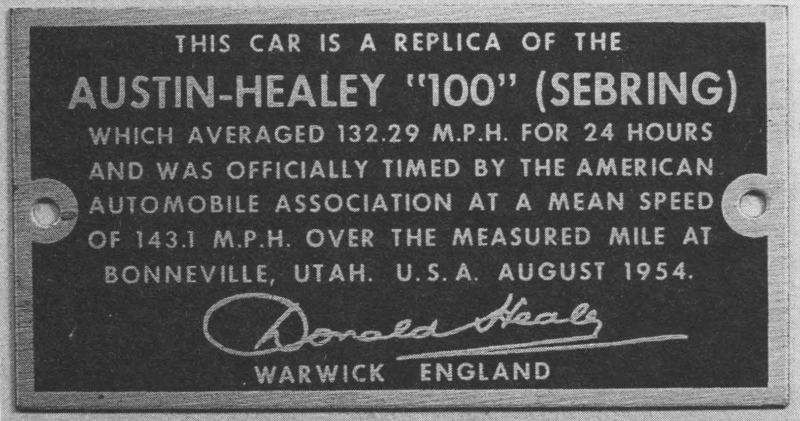

Ces véhicules capables d'atteindre les 200 km/h sont assemblés à la main, sur une ligne spécialement aménagée dans les ateliers du Cape à Warwick. La 100 S fut utilisé par DMH lors de ces records obtenus sur le lac salé de Bonneville en 1954 et 1956 avec des véhicules modifiés en conséquence. Ces records seront à nouveau tentés en 2009 et 2012 par une poignée de passionnés et propriétaires de 100 S, avec des véhicules reconstruits sur les standards de l'époque. La 100 S est et restera l'Austin-Healey de série la plus rapide de toutes les modèles A-H.

Production de la 100 S : 55 unités d'usine dont 37 seraient encore existantes.

23-24 08.1954 AH 100 3174.96 miles en 24 heures à 132.99 mph (213.98 km/h) de moyenne AH 100 c.p.agr.

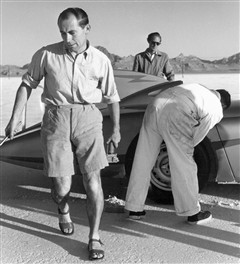

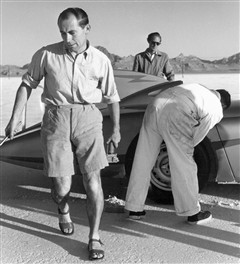

Roger Menadue, figure emblématique de la marque, ingénieur en chef des essais. Connu pour sa grande expertise, il n'utilisait jamais de clé dynamométrique, préférant se fier à sa propre sensibilité. c.p.agr.

Plaquette d'identification des Austin-ealey 100 S d'origine c.p.agr.

Austin-Healey 100 BN1 c.p.agr.

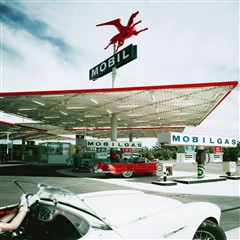

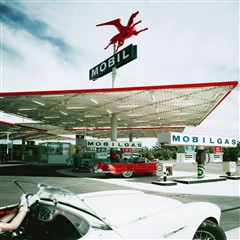

Anaheim Californie, 1956 c.p.agr.

Plaquette publicitaire (pdf)

BN1 Photos Graeme Hunt Ltd c.p.agr.

En famille c.p.agr.

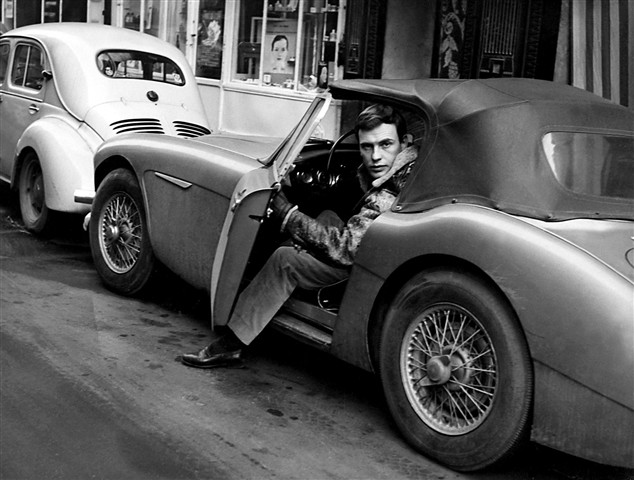

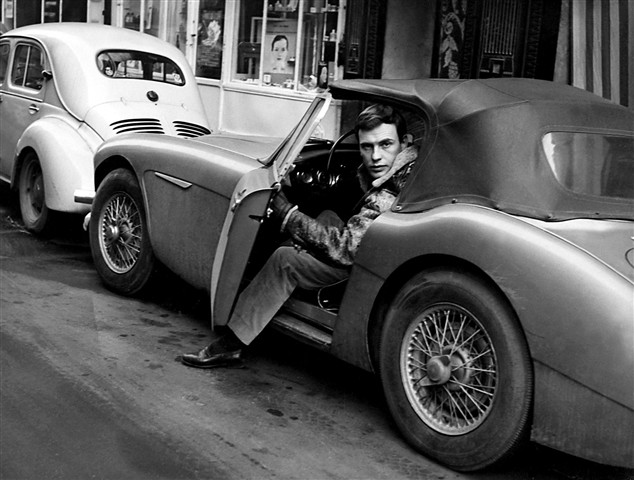

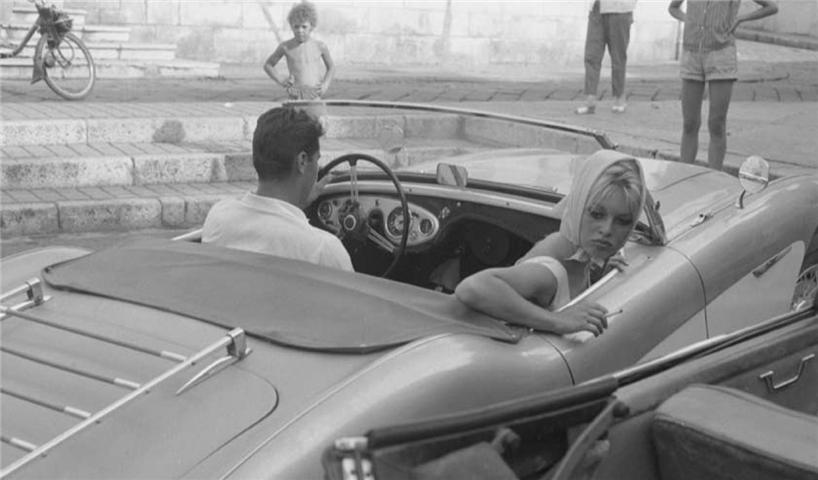

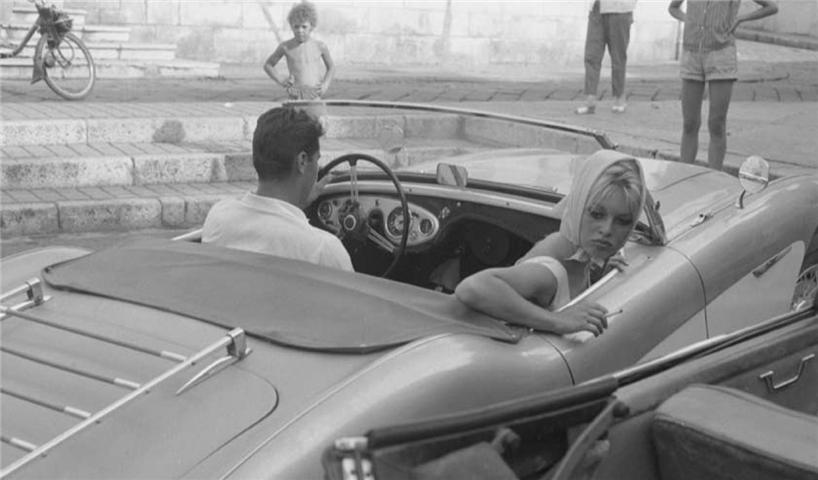

Brigitte Bardot et Sacha Distel en 1958 (Edward-Quinn) c.p.agr.

Jean-Louis Trintignant c.p.agr.

Une dizaine de modèles sur une quinzaine d'années

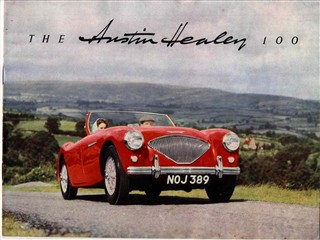

Austin-Healey 100 BN1, production de mai 1953 à août 1955 (2 places)

Mai 1953, première production sur la ligne de Longbridge, Environ 40 modifications et améliorations sont apportées au modèle, jusqu'à l'introduction de la BN2 en 1955 dont un certain nombre concerne le remplacement des pas de vis anglais ANF en pas UNF ou BSF.

Austin-Healey 100 BN2, production de août 1955 à juillet 1956 (2 places)

Version améliorée de la 100 BN1. Boîte quatre vitesses plus overdrive, freins tambours, tarage des ressorts de suspension revu, retour automatique des essuie-glaces, nouveau nuancier de couleur avec les premières couleurs "duotone".

Production de l'A-H 100 BN1 + BN2 : Environ 14'500 unités.

Austin-Healey 100 BN1, production de mai 1953 à août 1955 (2 places)

Mai 1953, première production sur la ligne de Longbridge. Carrosserie sportive biplace ouverte. Moteur Austin 4 cylindres à soupapes en tête avec poussoirs, 2660 cm³, deux carburateurs SU de 1" 1/2 (HS4), 90 b.h.p. à 4000 tr/min. Boîte à 3 rapports avec overdrive ; pour le modèle BN2, boîte à 4 rapports avec overdrive en option. Poids : 18.5 q. (~ 840 kg) Prix : £1'063.

Environ 40 modifications et améliorations sont apportées au modèle BN1, jusqu'à l'introduction de la BN2 en 1955 dont un certain nombre concerne le remplacement des pas de vis anglais ANF en pas UNF ou BSF.

Austin-Healey 100 BN2, production d'août 1955 à juillet 1956 (2 places)

Version améliorée de la 100 BN1. Boîte à 4 rapports avec overdrive en option, freins tambours, tarage des ressorts de suspension revu, retour automatique des essuie-glaces, nouveau nuancier de couleur avec les premières couleurs "duotone".

Production de la 100 BN1, BN2 : Environ 14'500 unités.

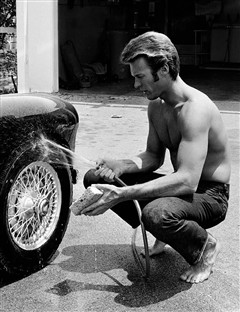

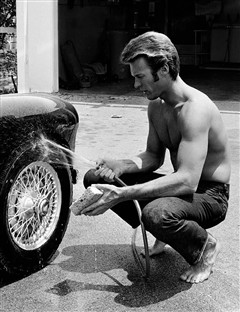

Clint Eastwood et Maggie Johnson c.p.agr.

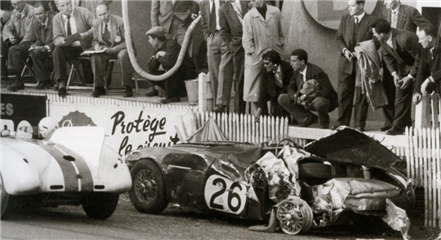

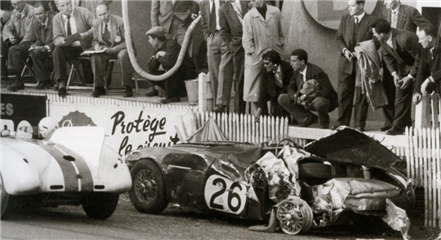

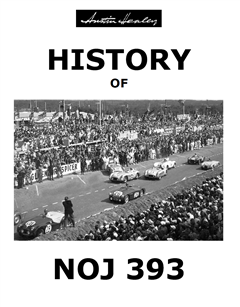

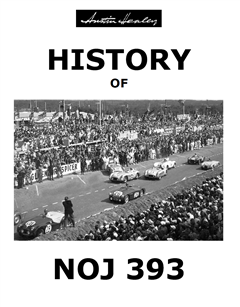

NOJ 393, la tristement célèbre 100 S pilotée par Lance Macklin sera impliquée dans la tragédie des 24 heures du Mans en 1955, alors que la Mercedes de Pierre Levegh lui embouti l'arrière pour s'envoler dans les tribunes.

Après son acquisition en 1969 par Jack Scott qui, pour des raisons professionnelles et familiales n'a pas eu le temps de s'en occuper, NOJ 393 vendu aux enchères dans son jus 42 ans plus tard, est maintenant parfaitement restaurée. Elle sera présentée au public pour la première fois, le 8 mai 2013.

Choyée par son restaurateur le fameux spécialiste australien Steve Pike, son état est maintenant celui qu'elle présentait au départ des 24 heures du Mans en 1955, peu avant sa destruction lors du terrible accident qui marqua cette épreuve.

NOJ 393 c.p.agr.

Le Mans 1955

Rachetée en 1969 pour 150 £, vendue aux enchères 997'800 Euros à l'état dépave en 2011

c.p.agr.

NOJ 392 et 393 après restauration c.p.agr.

L'histoire de NOJ 393 (pdf anglais)

NOJ 393 c.p.agr.